Falucho

Por Mario Méndez

Falucho*

En el colegio nadie tenía dudas: el negro Figueroa era el mejor de todos los profesores. Cierto es que no se parecía casi nada a ninguno de los otros profesores, y menos aún a lo que uno pudiera esperar del típico profesor de historia. Al contrario, grandote como era, chistoso, medio mal hablado, Figueroa parecía un profe de educación física, o mejor aún, un entrenador de fútbol. Y en sus clases, siempre diferentes, siempre divertidas, nos sentíamos tan a gusto como si estuviéramos sentados al costado de la cancha, esperando a que nos tiraran la pelota para prendernos en un picado.

Estábamos en séptimo grado, en el Colegio Peralta Ramos, era 1975 y en esos días en el colegio solo había alumnos varones. Nos estábamos preparando para el viaje de egresados y por supuesto habíamos elegido a Figueroa como nuestro acompañante. Todos estábamos convencidos de que el profe iba decir que sí, que iría con nosotros, con la misma alegría con la que se prendía a jugar al fútbol en el recreo, o nos explicaba los acontecimientos de la historia, con esas anécdotas exageradas, a veces desopilantes, que nunca terminábamos de saber si eran ciertas, y que él nos aseguraba que eran absolutamente verdaderas.

El viaje se hacía en octubre, así que teníamos que confirmar a los acompañantes lo más pronto posible. Terminaba julio, recién volvíamos de las vacaciones y antes de que Figueroa siguiera con las campañas de San Martín teníamos que pedirle que fuera con nosotros. Antes del receso nos había contado cómo se había formado el regimiento de Granaderos a caballo y nos lo había hecho vivir como una película: nos parecía ver cómo San Martín les enseñaba a esos criollos inexpertos todo lo que él había aprendido en su carrera militar en España. Y cuando llegó al Combate de San Lorenzo nos hizo esconder a todos los del “B”, como a los granaderos, divididos en dos partes, en las puntas del patio, detrás de las columnas, mientras él encabezaba la carga de los españoles del “A”, a los gritos y con un trapo rojo en la mano, que era el “rojo pabellón” que decía la marcha. Figueroa casi lo había obligado a Batistela, un profesor de matemática, jovencito y bastante tímido, a que hiciera de San Martín y diera la orden de ataque recién cuando los realistas del “A” estuvieran a mitad del patio. Fue impresionante. Nos reímos un montón y además nos quedó tan grabado que hoy podría contar la batalla con lujo de detalles, de principio a fin: desde los botes que llegaban a las barrancas del Paraná, cargados de realistas, hasta la muerte heroica de Cabral.

Sin embargo, justo el día en que habíamos decidido hacerle el pedido, Figueroa faltó y nos quedamos helados. No recordábamos que hubiera faltado nunca. Y lo peor es que faltó durante dos o tres semanas, tanto que cuando llegó el momento de elegir acompañante tuvimos que conformarnos con Batistela. Figueroa había mandado a decir que no podía ir por “problemas familiares”, y no tuvimos más explicaciones hasta que unos días después el director vino a las aulas a confirmarnos el rumor que corría por los pasillos: el padre de nuestro querido profe estaba internado y, parecía, su estado era bastante grave.

Por fin, en los primeros días de agosto Figueroa reapareció. Apenas entró a la escuela la maestra de plástica le dio un abrazo largo, y hasta Batistela, que era un muchacho casi inexpresivo, le sacudió la espalda con firmeza. El profe estaba flaco y tenía cara de no haber dormido, con los ojos medio chiquitos y colorados. No sonreía, no gritaba, no hacía bromas. Ya no parecía el famoso negro Figueroa.

Cuando tocó su hora lo seguimos callados hasta el aula. Él se paró adelante y le pidió a uno de los chicos que trajera una guitarra de la sala de música. Algunos sonreímos aliviados: a pesar de todo, pensamos, alguna sorpresa trae preparada. Cuando le trajeron la guitarra se sentó en el frente y empezó a hablarnos. La voz le salía más suave que de costumbre, y como todos intuíamos que era un momento delicado, mientras él nos hablaba y rozaba apenas las cuerdas, a nosotros no se nos oía ni respirar. Yo no sé si exagero, pero la verdad es que creo que todos los que estuvimos esa mañana de hace treinta años en el aula de séptimo nos acordamos palabra por palabra de esa clase inigualable del profesor Figueroa.

-Cuando yo era chico –empezó a decir el negro-, mi papá tocaba muy bien la guitarra y cantaba en todas las fiestas y reuniones. Sabía zambas, cuecas, rancheras, gatos. Sabía montones. A mí me gustaban todas, pero había una canción que era, lejos, mi preferida. Él, mi padre, la había tocado en un acto de la escuela, en cuarto grado, más o menos por los años 30, así que imagínense un poco. Yo no toco la guitarra, pero esta canción sí la aprendí. Y quizás por esta canción me hice profesor de historia. Es un homenaje al Negro Falucho, un soldado del regimiento que acompañó a San Martín en el Ejército del norte, que cruzó los Andes para liberar a Chile y que llegó con el libertador hasta Perú. Algunos dicen que la historia no es verdadera, pero yo ya les expliqué que la historia tiene, también, su cuota de fantasía. Y que necesita de nuestra aceptación. Hay quienes dicen que no existió el tambor de Tacuarí, que el sargento Cabral es una leyenda y que la historia de Falucho es un cuento que inventó Mitre, cuando escribió la historia de San Martín. Yo sólo puedo asegurarles que para mí Falucho es tan real como mi propio padre, nada menos. Así que escuchen.

El negro Figueroa acomodó la guitarra y empezó a rasguear las cuerdas. No tocaba muy bien, pero cantaba con sentimiento. Empezó con el primer verso (“Ruge la mar contra los muros del torreón...”) y se detuvo, como para explicarnos. Después se arrepintió:

-Se las canto toda, al final les explico. Ustedes escuchen –dijo, y la cantó toda de una vez, sin dejarse vencer por la emoción. Yo nunca más volví a escucharla, y sin embargo creo recordarla entera. Decía así, palabras más, palabras menos:

Ruge la mar contra los muros del torreón,

que en El Callao mandó Felipe a edificar.

Y entre penumbras de perfil se ve cruzar

por la azotea de aquel fuerte una visión.

Es la silueta de Falucho el negro fiel,

que está velando por su patrio pabellón,

mientras ignora que a muy pocos pasos de él,

tramando están los de su bando una traición.

Y al brillar el sol en Lima

mira el negro a su bandera,

mientras que por la escalera

una tropa se aproxima.

Se da vuelta ante el tropel

de esa patrulla ofuscada

y con sólo una mirada

presiente la trama cruel.

Mira de frente a aquellos criollos los que ayer,

en Chacabuco, en San Lorenzo y en Maipú,

como él lucharon sin desmayo hasta vencer

junto al héroe que nos diera Yapeyú.

Y al contemplar que es uno de ellos el que al fin

le da la orden de bajar su pabellón,

dice Falucho: “¡Para ser tan falso y ruin,

no puso Dios en este negro un corazón!”

“¡Muera, muera el insolente!”

Grita la turba traidora

y una descarga sonora

da en el pecho del valiente.

Y ya próximo a su fin,

viendo en tierra a su bandera,

la besa por vez postrera,

el negro de San Martín.

Figueroa repitió dos veces, como un estribillo, los dos últimos versos y se quedó callado. Nosotros no sabíamos si teníamos que aplaudir o qué, así que nos quedamos quietos, también callados, un poco incómodos.

El profesor se levantó de la silla, dejó la guitarra en un rincón y nos contó algunas cosas, como para que pudiéramos entender mejor lo que habíamos oído.

-Después de darle la libertad a Perú, y de la famosa entrevista con Bolívar, San Martín se retiró a Mendoza, y al poco tiempo partió a Francia. Pero en el Perú no se habían acabado los problemas, todo lo contrario. Uno de los más graves fue el motín de las tropas que cuidaban el fuerte de El Callao. Mitre cuenta que Falucho, un soldado que era famoso por su valentía en la batalla, se negó a sumarse a la rebelión y murió gritando “¡Viva Buenos Aires!”, que era la ciudad donde había nacido, como hijo de esclavos. Mi papá cantaba la canción cuando yo era chico, y yo sé que se sentía orgulloso.

Después Figueroa se fue al escritorio, nos dictó unas preguntas para que averiguáramos más cosas sobre la campaña de San Martín en Perú y su posterior encuentro con Bolívar y se quedó sentado allí, callado como nunca, hasta que sonó el timbre del recreo. Salimos casi sin hacer ruido, como para no molestarlo. Yo quedé último, por eso se dirigió a mí:

-López, hágame un favor –me dijo-, consígame un café, no tengo ganas de ir a la sala de profesores.

Yo le contesté que enseguida se lo traía. Pero antes de salir me di vuelta y me animé a preguntarle, medio poniéndome colorado:

-¿Negro, no?

El negro Figueroa, el mejor profesor del colegio, me captó la intención al vuelo.

-Negro, por supuesto –me contestó con una sonrisa pequeña, que quién sabe cuánto le costó mostrar-. Así redondeamos el homenaje.

Nota:

La noche del 4 al 5 de febrero de 1824, se sublevó la guarnición patriota del Callao, en Perú. Los soldados que la componían, mayoritariamente argentinos, se sublevaron por la situación de virtual abandono en que se los tenía, porque les debían cinco meses de paga, porque los oficiales habían cobrado mientras que ellos no, y por el deseo de regresar a su tierra.

Esa noche tuvo lugar el gesto heroico del soldado apodado Falucho, como lo cuenta Mitre en su Historia de San Martín y la emancipación sudamericana y lo canta el poeta Rafael Obligado. Falucho, soldado del regimiento Río de la Plata, se resistió a hacerle honores a la bandera española, contra la que había combatido por más de catorce años, y fue fusilado al pie del mástil. Según Mitre murió gritando “¡Viva Buenos Aires!”.

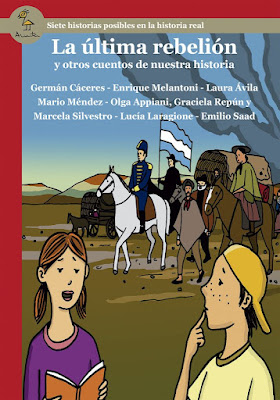

(Este cuento se encuentra publicado en el libro La última rebelión y otros cuentos, de la Editorial Amauta, y también fue publicado por el Plan Nacional de Lectura).

Germásn Cáceres - Enrique Melantoni - Laura Avila - Mario Méndez - Olga Appiani - Graciela Repún - Marcela Silvestro - Lucía Laragione - Emilio Saad.

Amauta, 2006.

Comentarios

Publicar un comentario