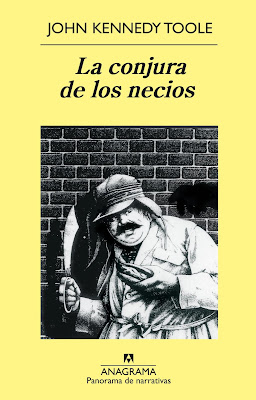

50 años de la muerte de John Kennedy Toole

La conjura de los necios fue la

novela que ganó el Premio Pulitzer en 1981. Había sido publicada el año

anterior. Esto no tendría nada de particular, si no se hubiera tratado del

premio póstumo a un autor que se había suicidado en 1969, a los 31 años.

Después de recorrer editoriales y fracasar sistemáticamente en sus intentos por

publicar la novela, John Kennedy Toole conectó una manguera al caño de escape

de un auto y se quitó la vida. Dejó una carta que su madre destruyó. Y después

de eso empezó su propio recorrido con el manuscrito de la novela de su hijo,

hasta lograr que Walter Percy no solo la leyera, sino también escribiera el

prólogo. La historia del incorrectísimo Ignatius Reilly, que vive a disgusto en

una sociedad que le resulta insoportable, y plagada de imbéciles, tiene contacto

con personajes como Cornelius Christian, el protagonista de Cuento de hadas en Nueva York, otra novela de culto en lo que a

incorrección política se refiere. Compartimos un fragmento del comienzo de La conjura de los necios, esa gran

novela que los editores no supieron o no pudieron leer como tal, a comienzos de

la década del ’60.

UNO

“Una

gorra de cazador verde apretaba la cima de una cabeza que era como un globo

carnoso. Las orejeras verdes, llenas de unas grandes orejas y pelo sin cortar y

de las finas cerdas que brotaban de las mismas orejas, sobresalían a ambos

lados como señales de giro que indicasen dos direcciones a la vez. Los labios,

gordos y bembones, brotaban protuberantes bajo el tupido bigote negro y se

hundían en sus comisuras, en plieguecitos llenos de reproche y de restos de

patatas fritas. En la sombra, bajo la visera verde de la gorra, los altaneros

ojos azules y amarillos de Ignatius J. Reilly miraban a las demás personas que

esperaban bajo el reloj junto a los grandes almacenes D. H. Holmes, estudiando

a la multitud en busca de signos de mal gusto en el vestir. Ignatius percibió

que algunos atuendos eran lo bastante nuevos y lo bastante caros como para ser

considerados sin duda ofensas al buen gusto y la decencia. La posesión de algo

nuevo o caro sólo reflejaba la falta de teología y de geometría de una persona.

Podía proyectar incluso dudas sobre el alma misma del sujeto.

Ignatius vestía, por su parte, de un modo

cómodo y razonable. La gorra de cazador le protegía contra los enfriamientos de

cabeza. Los voluminosos pantalones de tweed eran muy duraderos y permitían una

locomoción inusitadamente libre. Sus pliegues y rincones contenían pequeñas

bolsas de aire rancio y cálido que a él le complacían muchísimo. La sencilla

camisa de franela hacía innecesaria la chaqueta, mientras que la bufanda

protegía la piel que quedaba expuesta al aire entre las orejeras y el cuello.

Era un atuendo aceptable, según todas las normas teológicas y geométricas,

aunque resultase algo abstruso, y sugería una rica vida interior.

Cambiando

el peso del cuerpo de una cadera a otra a su modo pesado y elefantíaco,

Ignatius desplazó oleadas de carne que se ondularon bajo el tweed y la franela,

olas que rompieron contra botones y costuras. Una vez redistribuido el peso de

este modo) consideró el gran rato que llevaba esperando a su madre. Consideró

en especial el desasosiego que estaba empezando a sentir. Parecía que todo su

ser estuviera a punto de estallar, desde las hinchadas botas de ante, y, como

para verificarlo, Ignatius desvió sus ojos singulares hacia los pies. Los pies

parecían hinchados, desde luego. Estaba decidido a ofrecer la visión de

aquellas botas hinchadas a su madre como prueba de la desconsideración con que

le trataba. Al alzar la vista, vio que el sol empezaba a descender sobre el

Mississippi al fondo de la Calle Canal. El reloj de Holmes marcaba casi las

cinco. Ignatius estaba puliendo ya unas cuantas acusaciones cuidadosamente

estructuradas, destinadas a inducir a su madre al arrepentimiento o, por lo

menos, a la confusión. Tenía que mantenerla en su sitio.

Su

madre le había llevado al centro en el viejo PIymouth, y mientras ella iba a

ver al médico por su artritis, Ignatius había comprado en Werlein's unas

partituras musicales para su trompeta y una cuerda nueva para el laúd. Luego,

había entrado en la sala de juegos de la Calle Royal para ver si habían

instalado alguna máquina nueva. Le decepcionó el que hubiera desaparecido la

máquina de béisbol. Quizá la estuvieran reparando. La última vez que jugó con

ella, el bateador no funcionaba y, tras cierta discusión, el encargado le había

devuelto el dinero, pero los clientes habían sido tan ruines como para comentar

que la había roto el propio Ignatius a patadas.

Concentrándose

en el destino de la máquina de béisbol en miniatura, Ignatius apartaba su ser

de la realidad material de la Calle Canal y de la gente que le rodeaba, por lo

que no advirtió los dos ojos que le observaban ávidamente desde detrás de una

de las columnas de D. H. Holmes, dos ojos tristes en los que brillaban la

esperanza y la ansiedad.

¿Sería

posible reparar aquella máquina en Nueva Orleans? Probablemente sí. Sin

embargo, quizá la hubieran enviado a un lugar como Milwaukee o Chicago o alguna

otra ciudad cuyo nombre asociaba Ignatius con eficientes talleres de reparación

y fábricas siempre humeantes. Ignatius esperaba que tratasen con el cuidado

debido aquel juego de béisbol en el transporte, de modo que ninguno de sus

pequeños jugadores se esportillase o se lisiase por la brutalidad de unos

empleados ferroviarios decididos a hundir para siempre al ferrocarril con las

reclamaciones por daños de los expedidores, ferroviarios que posteriormente se

declararían en huelga y destruirían la estación central de Illinois.

Mientras

Ignatius consideraba el placer que aquel pequeño juego de béisbol proporcionaba

a la humanidad, los dos ojos tristes y ávidos avanzaron hacia él entre la

multitud como torpedos dirigidos n un petrolero grande y lanudo. El policía dio

un tirón a la bolsa de papel de partituras de Ignatius.

-¿Tiene usted algún

documento de identificación, señor? -preguntó el policía, en un tono de voz que

indicaba que tenía la esperanza de que Ignatius fuese oficialmente

inidentificable.

- ¿Qué? -Ignatius bajó la

vista hacia la enseña de la gorra azul-. ¿Quién es usted?

-Enséñeme su carnet de

conducir.

-Yo no conduzco. ¿Sería

usted tan amable de largarse? Estoy esperando a mi madre.

- ¿Qué es lo que cuelga de

esa bolsa?

- ¿Qué cree usted que va a

ser, imbécil? Una cuerda para mi laúd.

-

¿Qué es eso? -el policía retrocedió un poco-. ¿Es usted de la ciudad?

-

¿Acaso la tarea del departamento de policía es acosarme a mí cuando esta ciudad

es la desvergonzada capital del vicio del mundo civilizado? - atronó Ignatius,

por encima del gentío que había frente a los grandes almacenes-. Esta ciudad es

famosa por sus jugadores, prostitutas, exhibicionistas, anticristos,

alcohólicos, sodomitas, drogadictos, fetichistas, onanistas, pornógrafos,

estafadores, mujerzuelas, por la gente que tira la basura a la calle, por sus

lesbianas... gentes todas que viven en la impunidad mediante sobornos. Si tiene

usted un momento, estoy dispuesto a discutir con usted el problema de la

delincuencia; pero no cometa el error de fastidiarme a mí.”

John Kennedy Toole

Anagrama, 2011.

Comentarios

Publicar un comentario